ADRIEN PERRIN

Biographie

ADRIEN PERRIN, ARCHITECTE

Une pensée éthique doit toujours être en mouvement.

J’ai failli naître dans un hélicoptère.

Mes parents, fermiers, habitaient bien loin des hôpitaux et de la vie urbaine. Je me demande encore si ces quelques minutes qui ont manqué à l’hélitreuillage de ma mère auraient changé ma vie… Si j’étais entré en scène dans ce monde à bord d’un hélicoptère rouge pétant, secoué par les convulsions d’une femme qui accouche en hurlant de douleur. Sorti de son ventre tel le héros qui vient mettre un terme aux supplices d’une malheureuse. Des hommes en uniforme aux allures de Daniel Craig et Roger Moore m’auraient mis une claque sur les fesses avant de me porter au ciel vainqueur en criant « On a réussi ! On a réussi ! » Acclamé par une foule de badauds curieux. À quelques secondes près, je serais né dans un film d’action ! Au lieu de ça, je suis né dans une ambiance à la Claude Berri, dans une petite clinique au sud de Clermont-Ferrand, tandis que mon père, resté à l’étable, continuait à s’occuper des vaches. C’était en 1989.

Quelques années plus tard mes jeunes parents se séparaient pour reprendre leur vie en main et quitter la ferme qui les exténuait. L’un parti dans le sud et l’autre dans le nord. C’est ainsi qu’à 6 ans je me retrouvais catapulté à Halluin chez mes grands-parents maternels, stéréotype de la famille vieille-France. Malgré la présence d’un grand jardin, je garde le souvenir d’un espace fermé et écrasant. Mon grand-père était une personne stricte qui avait connu la guerre. Il y avait des barreaux aux fenêtres et chaque soir il s’adonnait à un rituel pour barricader la maison avant d’aller se coucher, un fusil rangé dans la penderie… Alors que ma mère reprenait ses études d’infirmière, ils m’ont élevé selon leur modèle d’éducation, très années 20.

C’est un peu mon grand-père qui m’a initié au cinéma. Je me souviens qu’il filmait beaucoup et faisait régulièrement des projections de ses diapos et de ses films de vacances. Il avait une bibliothèque à l’étage avec des cassettes vidéo et un classeur dans lequel étaient fichés soigneusement tous les films de sa collection. C’était beaucoup de documentaires sur la seconde Guerre Mondiale, période traumatique, et des comédies populaires avec Louis de Funes, et Fernandel. Il y avait dans cette longue liste de films de guerre de rares exceptions : Spartacus de Stanley Kubrick, Jurassic Parc et des épisodes du dessin animé La Panthère Rose.

J’adorais La Panthère Rose. Ce personnage pop, fruit des 60’s, indissociable de la célèbre musique de Henry Mancini, The Pink Panther Theme, me fascinait. Elle était pleine de légèreté et d’insouciance face à la pesanteur laborieuse du monde et du haut de mes 7 ans et demi ça me donnait déjà du grain à moudre. Je me souviens particulièrement de l’épisode du chantier que je regardais inlassablement. Il y avait toujours ces mêmes petits bonshommes blancs à l’aire grave, parfois furieux qui incarnaient différentes strates de la hiérarchie capitaliste. Aussi bien l’entrepreneur businessman à la cravate, que l’ouvrier besogneux à la moustache, tout dépendait de l’accessoire. La Panthère Rose arrivait joyeuse, créative et pleine de bonnes intentions dans une machine bien huilée faite de supérieurs et de sous-fifres. Tentant de s’intégrer au système, elle provoquait, tel un grain de sable dans la machine, le chaos le plus total. Parvenant toujours à se sortir des situations les plus inextricables, elle proposait, tout en légèreté, une vision du monde pleine de recul. Elle est pour moi un genre de Charlot pop d’après-guerre.

À 12 ans nous avons obtenu ma mère et moi un appartement HLM en périphérie de Lille, à Tourcoing. Il y avait un petit cinéma. J’y allais souvent. Je me souviens que je négociais comme un marchand de tapis avec les employés pour obtenir les affiches des films que j’aimais.

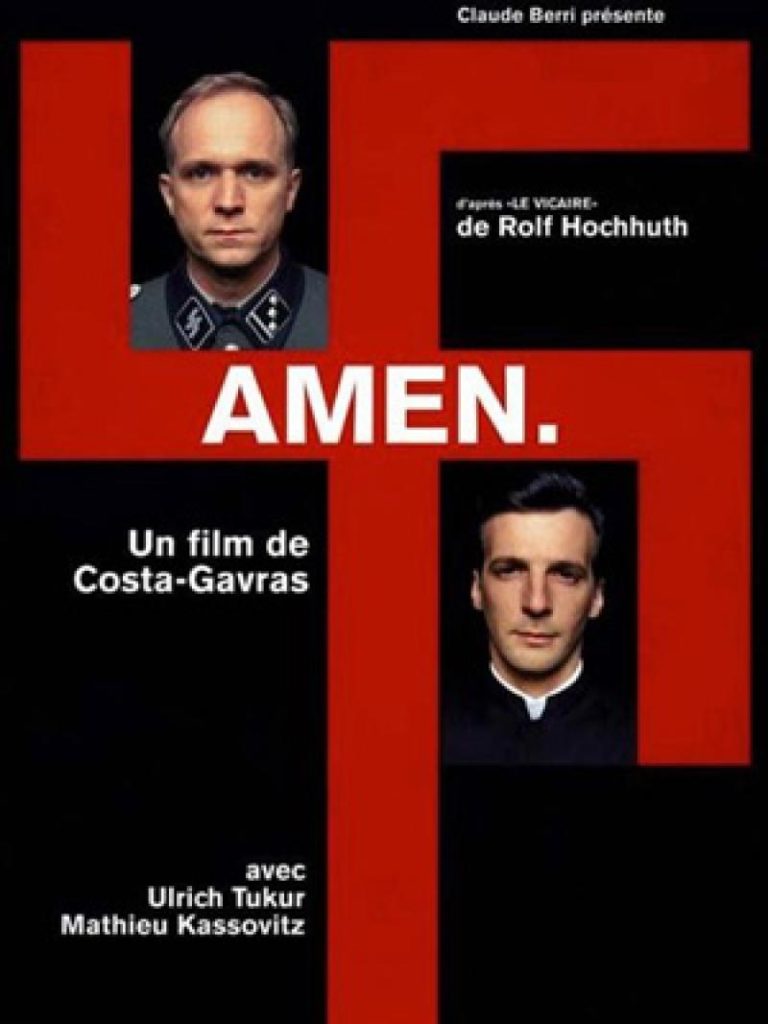

C’est ainsi qu’à 13 ans je me retrouvais, fier comme pas deux, avec l’affiche d’Amen de Costa Gavras qui trônait au-dessus de mon lit. Une affiche radicale. Un film qui dénonce le positionnement du Pape Pie XII durant la Seconde Guerre Mondiale. C’était pour moi un acte de rébellion contre la figure très stricte, autoritariste, presque militaire du grand père, bien campé sur ses idéaux politiques et religieux.

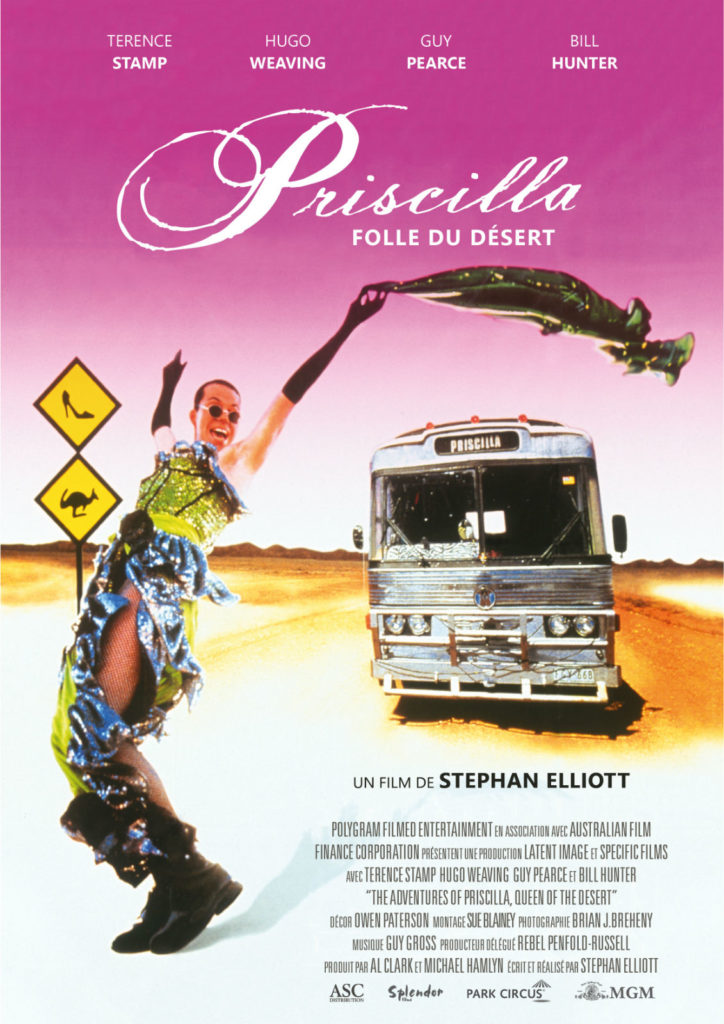

Avec ma mère on regardait surtout la télé. Elle avait la fâcheuse tendance de zapper continuellement d’un film à l’autre, d’une émission à l’autre. La télécommande tournait et nous avions chacun notre tour le choix du programme. Quand c’était mon tour, je cherchais les quelques bons films, souvent rares, que je pouvais dénicher entre deux émissions culinaires ou deux talk-show. Un jour nous avons vu Priscilla Folle Du Désert, un film dont la vitalité, la désinvolture et l’extravagance m’enthousiasme encore aujourd’hui : trois drag-queens traversent l’Australie à bord d’un bus baptisé « Priscilla folle du désert » afin de se produire dans un grand casino.

À l’époque j’étais maigrichon, je portais des pattes d’eph’, j’avais les cheveux longs et j’étais fan de David Bowie que j’écoutais en boucle. L’histoire de ces trois amis qui se retrouvent confrontés en cours de route à l’attitude rurale beaucoup moins tolérante envers l’homosexualité que la mégalopole faisait écho, en miroir, à ma situation de « campagnard qui remonte à la ville ». Nos trois héros, outrageusement maquillés se font moquer, humilier, tabasser mais ils continuent leur route. Ils font aussi de belles rencontres dont ils vont se nourrir pour aller de l’avant libre et heureux.

Ce film, aussi léger et comique soit-il, pose tout de même des questions fondamentales telles que la place des minorités soulignée lors d’une rencontre entre les drag-queens et des aborigènes, deux groupes habituellement en marge de la société. Ces derniers les accueillent un soir, à bras ouverts, voyant dans leur show fait de dance en costumes à paillettes et de reprises d’ABBA une sorte de rite ancestral renouvelé.

Ce film m’a montré que le monde ne se résumait pas aux modèles préétablis qu’on avait tenté de m’inculquer, et qu’il fallait aller voir ailleurs ce que la diversité de la vie avait à m’offrir.

Durant l’adolescence, période difficile, j’étais assez solitaire. Le cinéma a été pour moi un ami, un psy, un pote qu’on passe voir pour se changer les idées. Cette salle obscure et neutre me faisait du bien. M’assoir dans ce siège, tout fermer pour ouvrir une fenêtre. Ça me faisait voyager. C’était un temps de pose sur la vie, les problèmes. Une échappatoire. Un défouloir. Un sas de dépressurisation. Bref, ça me permettait de repartir de l’avant, reboosté.

A l’époque ça ne coutait pas si cher que ça. C’était un art qui était permis à la masse (ce qui est de moins en moins vrai). Ne venant pas d’une famille très cultivée, avec des références surannées, le cinéma a été pour moi une chance d’évasion, d’ouverture et de culture.

Vers 16 ans, je me suis fait un pote qui est vite devenu un très bon ami et dont le père était architecte. J’ai découvert alors ce que c’était que d’avoir une famille cultivée. Je me souviens que dans mon esprit le mot architecture n’existait même pas avant que je rencontre ces gens là ! Ils m’ont apporté énormément sur le plan affectif et culturel. Une vraie caverne d’Ali Baba. Grâce à eu j’ai découvert le cinéma de William Klein, de Wim Wenders et Jim Jarmusch. Ils m’ont initié à la Nouvelle Vague. Je découvrais À bout de souffle, les premiers films de Godard, Pierrot le fou. Mais également les films de Chris Marker comme Le font de l’air est rouge.

Dans ce film en 2 temps sur les luttes sociales des années 60/70, Chris Marker se remet lui-même en question dans la seconde partie qu’il a entièrement remontée et complétée à la fin des années 90. Ça a été l’occasion pour lui de faire un retour critique sur ces événements mais également sur sa propre lecture des événements. Contrairement à Jean-Luc Godard que je trouve un peu moraliste dans ces films comme dans ces critiques, Chris Marker est bien plus humble et plus nuancé dans ses propos.

Ce film a contribué à mon éducation politique. Il a éveillé en moi un désir de compréhension du monde et une volonté de me forger une opinion qui soit mienne et dans laquelle le doute et la remise en question auraient toute leur place.

A cette période, en pleine quête de liberté j’ai commencé à faire du stop.

Je me souviens que mon père, qui ne roulait pas sur l’or, m’avait dit : « Si tu veux descendre me voir en Provence, viens par tes propres moyens ! ». Ça a été le début d’une histoire d’amour avec la route dans ce qu’elle a de plus brute. De longs moments d’attente mais aussi et surtout des rencontres passionnantes avec des univers que je ne connaissais pas et que je n’aurais jamais pu découvrir autrement. Ce que j’aimais c’était cette part d’inconnu et d’aventure inhérente au stop ! Tu sais quand tu pars mais jamais quand tu vas arriver. Tu sais qui tu vas retrouver mais jamais qui tu vas rencontrer en chemin. C’était pour moi une allégorie de la vie qui n’est rien d’autre qu’un long voyage.

J’ai fait du stop de mes 15 à mes 25 ans. C’était mon moyen de transport principal et privilégié. J’avais la bougeotte. J’avais envie de m’évader à chaque instant et ce système D était mon billet pour la liberté. Le genre du road-movie m’a accompagné durant toute cette période. Le film Radio On produit par Wim Wenders faisait écho à mon expérience de la route. Un jeune ouvrier d’usines qui décide de partir sur la route pour nous dresser le portrait d’une Angleterre de la fin des années 70 en plein déclin industriel.

J’étais le seul de la fratrie à faire du stop, ma belle-mère avait trop peur pour ses enfants, mes 2 demi-frères, et continuait à leur payer des billets de train. Au début je trouvais peut-être ça un peu injuste mais aujourd’hui je me sens plus proche de mon père. Lui aussi avait une histoire avec le stop. Nous partagions cette logique futée de prolétaire. Logique que j’ai remise en question en me lançant dans des études d’architecture. Lui aurait préféré que je sois charpentier, que je fasse un « vrai » métier, un travail manuel qui me permette d’être indépendant dès mes 18 ans. Il appelait ça « le principe de réalité ».

Durant mes études, bien que passionné par l’architecture, je ne me reconnaissais pas dans ce milieu trop mondain. C’était un microcosme petit-bourgeois étouffant. Mon tempérament désinvolte et mes idées libertaires détonnaient avec cet environnement. Je ne me sentais pas à ma place.

C’est à cette époque que j’ai vu Dogville de Lars Von trier. J’ai adoré la radicalité du choix de la mise en scène emprunté aux décors de théâtre autant que le sujet abordé : l’exclusion et la violence sociale. Une jeune femme arrive dans un petit village et tente de s’intégrer. Ses initiatives ne sont pas la bienvenue. Elle perturbe l’équilibre en place. La situation périclite. Un film qui met en exergue les mécanismes d’ostracisation et de lynchage public et la façon dont ils sont légitimés.

Sur la même thématique, le Conformiste de Bertolucci m’avait alors particulièrement marqué. Le fascisme italien des années 30 en est le sujet central. Le personnage principal, joué par Jean-Louis Trintignant, est un petit fonctionnaire qui par conformisme et peur de voir son confort se dégrader fait le choix de devenir fasciste. Pas par conviction politique mais bien par opportunisme. Peut-être bien que ces deux films terrifiants, soulignant la gravité des comportements insidieux m’ont donné envie de prendre le large.

A la fin de ma licence j’ai décidé de partir à vélo en Bretagne pour faire de la charpente marine. J’avais besoin de faire un break avec ce milieu qui me pesait. Je voulais me rattacher à quelque chose de plus concret. Je voulais travailler la matière. J’ai laissé de côté mon ordinateur, la vie urbaine et le cinéma.

5 ans plus tard, je retournais en école d’archi et comme on retourne à une vieille habitude, j’ai recommencé à fréquenter les salles de ciné. Le premier film qui a ravivé ma soif cinématographique a été Only Lovers Leaft Alive de Jarmush. La force expressive de ce film de genre, l’importance donnée à la musique, aux décors, aux personnages m’a redonné le grand frisson du cinéma. Ce n’est pas du tout un film engagé, bien qu’il y ait quelques petites critiques cachées par ci par là, néanmoins c’est un film qui fait rêver et qui renoue avec la magie du cinéma. Et je pense que ce sont les meilleures conditions pour faire passer un message…

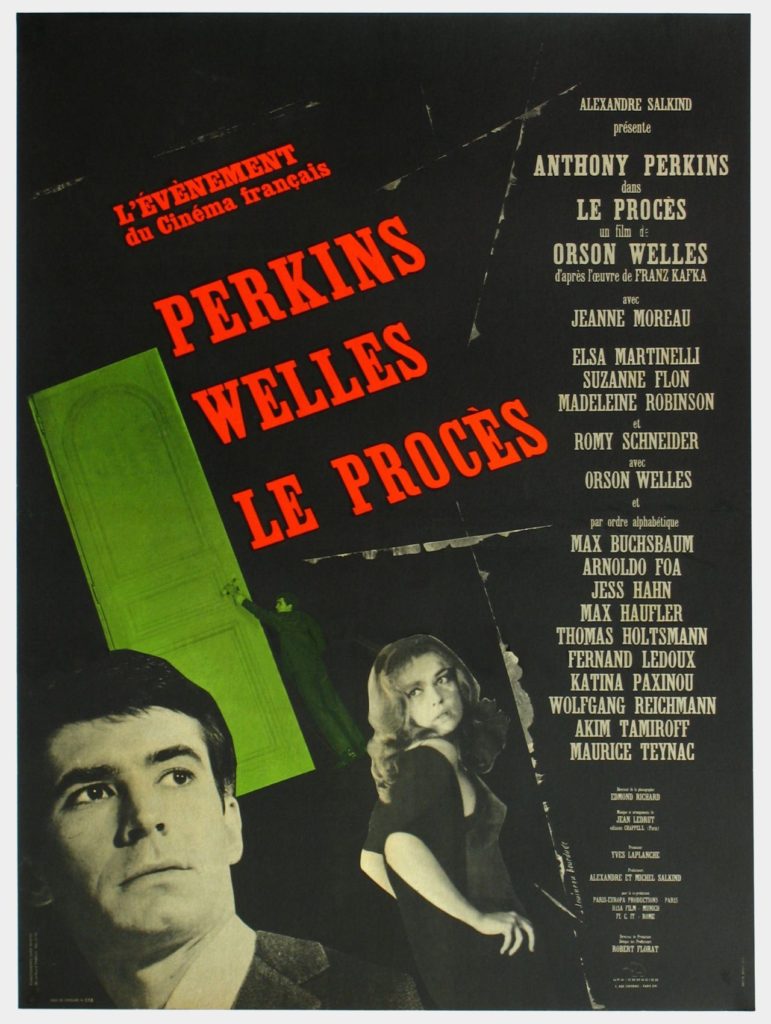

Le cinéma d’Orson Welles, je m’y suis penché à l’occasion d’un travail de mémoire au sujet de la représentation de l’espace qu’il a beaucoup expérimentée dans ses films. C’est le premier à avoir posé une caméra sur une voiture en mouvement, révolutionnant ainsi les scènes de voiture, de la course poursuite au simple dialogues embarqué. Dans Othello et dans Le Procès, il invente des espaces labyrinthiques uniquement au montage.

Orson Welles a commencé dans le théâtre à New-York. Il était très engagé au moment du New-Deal dans les politiques sociales et artistiques lancée par le président Roosevelt. Il a adapté du Shakespeare, du Marlowe, rendant ces grandes œuvres qui peuvent paraitre élitistes accessibles au plus grand nombre. Il n’hésitait pas à y exprimer ses positions politiques anticapitalistes et antifascistes.

Dans l’adaptation de Jules César de Shakespeare, les acteurs sont déguisés en militaires fascistes… C’est le premier à réadapter Macbeth au théâtre avec uniquement des acteurs noirs américains. Par les décors, il suggère un parallèle avec la révolution haïtienne de 1791, première révolte d’esclaves réussie faisant d’Haïti la première république noire libre du monde. C’était il y a 80 ans ! Incroyable audace quand on sait qu’en 2015, le metteur en scène Luc Bondy a attribué l’un des seuls personnages (probablement) noirs du répertoire classique, l’Othello, à un acteur blanc, rétorquant qu’il n’avait pas réussi à trouver d’acteur noir !

Avec son fameux canular radio, Orson Welles avait tapé fort. À la suite de quoi, Hollywood l’a contacté lui donnant carte blanche pour tourner son premier film. C’est là qu’il réalise Citizen Kane. S’inspirant d’un homme réel, il met en scène l’ascension économique d’un patron de presse influent. Représentation du capitalisme sauvage. Il dresse le portrait d’un être près à tout pour s’enrichir et accroître son pouvoir. Il utilise les codes et les moyens hollywoodiens mis à sa dispo pour toucher un large public tout en proposant une œuvre critique.

C’est là la force de ces grands réalisateurs tel que Chaplin, qui traitent des sujets importants de société sous la forme d’œuvres cinématographiques ambitieuses s’adressant, à travers différents niveaux de lecture, au plus grand nombre.

D’ailleurs les trajectoires de Chaplin et Welles se sont croisées à l’occasion du film Mr Verdou. Histoire d’un assassin, avide d’argent, qui n’hésite pas à courtiser de vieilles bourgeoises qu’il tue après les avoirs détroussées. Métaphore tragicomique du capitaliste sans scrupules. Orson Welles avait écrit le scénario et taillé le rôle principal pour Charlie Chaplin. Mais il était hors de question pour Chaplin de se faire diriger par un autre : orgueil des grands hommes ou volonté de maîtrise, quoiqu’il en soit, Chaplin racheta les droits du film et le réalisa ce qui participa à son inscription sur la liste noire de Hollywood. Et de ce point de vue-là, Welles ne fut pas en reste !